Il

mio e il nostro futuro

Pensieri

sull’arte e sul suo imprevedibile destino

“La guerra è il sistema

più spiccio per trasmettere una cultura.”

Anthony Burgess

Quasi settant’anni senza conoscere da vicino la

sofferenza di una guerra. Ci siamo così talmente abituati, che non facciamo più

caso a questa particolarità e per molti di noi è un avvenimento che riguarda

soltanto qualcuno di molto distante, nel tempo e nello spazio. I nostri padri,

che soffrirono prima l’infamia della dittatura e poi i patimenti delle

distruzioni, dell’indigenza e della fame, alla fine di tutto ciò sembra che

abbiano lasciato in eredità soltanto qualcosa di invisibile e impalpabile,

difficilmente percettibile in assenza di un pensiero determinato, profondo e

ragionato.

Da sempre, tutte le guerre e le relative conquiste

territoriali hanno portato, insieme alla distruzione, un cambiamento radicale

nella vita delle nazioni interessate coinvolgendone tutti gli aspetti:

economico, sociale, militare, tecnologico e culturale. Questi ultimi due

aspetti, per secoli sicuramente i meno rilevanti per la vita giornaliera delle

persone e per il loro benessere primario, sono quelli che negli ultimi cento

anni hanno particolarmente influenzato il nostro comportamento, molto più che

nei tempi passati. La tecnologia, con la sua esplosione e rapida espansione, ha

permesso la diffusione globale di un patrimonio culturale che, fino a pochi

decenni fa, era egemonia di pochi fortunati. La diffusione della radio, dei mezzi

di riproduzione audio e video sempre più perfezionati e per ultimo di internet,

sono forse assimilabili come importanza soltanto al progresso della stampa dopo

Gutenberg.

In passato, le guerre e le conquiste territoriali erano

perpetrate per i motivi da tutti conosciuti. Si trattasse di espansionismo

psicotico delirante o di uno scopo puramente economico, dopo di esse i popoli

sconfitti vedevano modificare profondamente la loro particolare natura,

uscendone a volte completamente distrutti e inabili a riprendersi e a volte

rinvigoriti a seguito dell’annessione a popoli culturalmente affini o

superiori. Dal 1945 a oggi, il mondo occidentale non ha più conosciuto guerre

intestine devastanti. La macelleria della prima guerra mondiale e la

devastazione a tappeto della seconda, sembrano lontani ricordi sopravvissuti

soltanto in qualche memoria scritta o relegati in qualche reperto

cinematografico d’epoca. Le guerre, da allora, l’occidente le ha vissute

altrove: in Corea, in Vietnam, in Afghanistan, in Iraq e da esse, nonostante

alcune sonore sconfitte, è riuscito talvolta a trarne vantaggi economici. La

storia insegna che dopo la sconfitta del nemico, qualsiasi esso sia, avviene

una metamorfosi nel DNA della nazione interessata. Il patrimonio culturale di

essa, profondamente colpito, difficilmente tende a rinnovarsi esattamente come

era prima. La contaminazione apportata dai nuovi conquistatori, anche quando

per molti versi può apparire positiva, inevitabilmente tende a causare un

depauperamento dei valori precedentemente custoditi da quella particolare

società o nazione sostituendoli con altri, spesso contrastanti se non

addirittura completamente differenti. A volte, triste destino, questo

cambiamento risulta decisivo per un nuovo e dinamico sviluppo della società. Il

processo di cambiamento/sostituzione, che una volta richiedeva alcuni ricambi

generazionali, nel dopoguerra è avvenuto molto più velocemente che in passato,

senza lasciare il tempo biologico di “digerire” l’avvenimento storico in sé. In

tutto il mondo, nonostante i profondi cambiamenti politici e sociali avvenuti,

per primo la rivoluzione del ’68 e poi la fine della Guerra Fredda con caduta

del Muro di Berlino, abbiamo assistito poco a poco ad una sorta di omologazione

culturale inevitabilmente causata dall’avvento tecnologico e che ha coinvolto i

molteplici aspetti della vita quotidiana. La diffusione delle comunicazioni di

massa e la facilità di spostamenti, hanno contribuito in modo sostanziale allo

scambio di idee, costumi e comportamenti abituali. La stessa alimentazione,

varia, ricca e sovrabbondante rispetto al passato, ha avuto un ruolo

determinante nella diffusione degli scambi culturali. Ovunque oggi, è possibile

pranzare italiano o cinese al mattino e indiano o turco alla sera. Possiamo

cenare a Parigi e pranzare a Tokyo con una facilità impensabile soltanto fino a

pochi anni fa. Allo stesso modo, accendendo la tv satellitare, possiamo

assistere in diretta ad un concerto dei Berliner Philharmoniker e poco dopo a

uno spettacolo Kabuki, magari interrompendolo per rispondere a una telefonata,

per poi riprenderlo già registrato. La diffusione del PC e del web ha siglato,

per ora e in modo indelebile, i nostri comportamenti abituali. In poco più di

dieci anni ci siamo completamente trasformati senza rendercene conto, azzerando

i concetti di tempo e spazio, ribaltando

e trasformando la loro natura analogica inevitabilmente legata alla percezione

umana e poi quella metafisica, già in parte azzerata secoli fa dall’avvento

della misurazione del tempo pervenuto alla portata di tutti e dall’avvento

della stampa e della cartografia. Una volta esistevano i custodi del tempo coi

loro campanili e quelli dello spazio con le loro biblioteche e carte geografiche.

Oggi, i custodi di questo patrimonio siamo tutti noi, o se non altro, pensiamo

di esserlo.

“Imparare

è un'esperienza; tutto il resto è solo informazione.”

Albert

Einstein

La singolarità nella quale più o meno inconsciamente

stiamo vivendo, non ci permette di dedicare particolare attenzione alla natura

e alla qualità di tutto ciò che, in tempo reale, desta la nostra attenzione e

ne favorisce la fruizione quotidiana. Siamo tutti assuefatti a comportamenti dati

per scontati e che consideriamo siano destinati a durare in eterno. La

diffusione generalizzata dello scibile umano, da quello più banale a quello più

elitario, che coinvolge arti, scienze e mestieri, ha favorito la nascita di un

immenso oceano, un contenitore alla portata di chiunque dove è apparentemente

facile navigare, ma altrettanto facile perire fra i suoi flutti. All’uomo

comune è stata concessa una patente nautica per essere al comando di un

transatlantico, ma non ci si è resi

conto che per ora è in grado di condurre, sì e no, una barca a remi. E’ un po’

la storia del gatto che, specchiandosi, si ammira leone. Di fronte allo schermo

del nostro PC, il più potente simbolo odierno del raggiungimento tecnologico, tutti

noi ci sentiamo un po’ leoni, ma siamo pronti a ricrederci nell’istante in cui

ci rendiamo conto di essere soltanto dei topolini in presenza di un gatto

famelico.

Tutte le attività che per loro natura tendono a

coinvolgere la parte più razionale dell’uomo, necessitano da sempre di un

approccio decisamente più scientifico. Se è immaginabile un’iniziale scienza

intuitiva in quanto assioma, non è assolutamente immaginabile una scienza

improvvisata nel momento in cui si trasforma in postulato. Occorrono conoscenze

precedenti che non possono lasciare dubbi o incertezze di sorta. Ciò non è

indispensabile per altre attività umane, o meglio, da poco tempo non è più

necessario. In campo artistico, ad esempio, azzerate le barriere stilistiche

nelle arti figurative, nella letteratura e nella musica, l’espressione è

diventata, “democraticamente”, patrimonio di tutti. Tutti dipingono, tutti

scrivono, tutti suonano uno strumento, tutti compongono. E’ chiaro che in una

situazione così disorganica, solo pochi personaggi veramente geniali e in grado

di distaccarsi dalla limitatezza generale sono in grado di “inventare” e di

conseguenza emergere per essere ricordati, anziché, nel caso più fortunato,

essere relegati in un’enciclopedia. La particolarità del nostro momento

storico, in cui la libertà d’espressione è per tutti noi sacrosanta e che non

concepiamo altrimenti, fa sì che tutte le nostre attività, dalle più elitarie

alle più accessibili, si uniscano in un immenso calderone dove è pressoché

impossibile distinguere il vero dal falso, il genuino dall’artefatto, l’obiettivo

dall’inattendibile. E’ una situazione paradossale perché, se da un lato concede

la possibilità di esprimerci secondo ciò che ci è connaturato ma negandoci la

visibilità, dall’altro, concedendoci apparentemente l’accesso a una miriade di

informazioni, ci impedisce di padroneggiare una libera e vera conoscenza. Sul

piano strettamente critico, in mancanza di definizioni, paletti, barriere, siamo

quasi incapaci di valutare il nostro operato finale perché non è più soggetto a

modelli culturali ben definiti. E’ una situazione antropologica anomala,

decisamente atipica e sconosciuta nei tempi passati, quando le regole imposte

dalla società dettavano i limiti entro i quali l’espressione personale poteva

aver luogo, seguendone mode, costumi, vizi e consuetudini. Un mondo sicuramente

più sicuro e blindato, talvolta ingegnosamente contaminato da lontano e

incrinato da personaggi geniali, gli unici meritevoli di emergere e gli unici,

spessissimo, condannati per la loro diversità rispetto allo “status quo”.

E’ chiaro che per l’uomo normale, in questo contesto

risulta difficilissimo, se non addirittura impossibile, formulare personali

criteri di valutazione adeguati e indipendenti senza ricorrere per forza a condizionamenti

esterni. A meno che non sia in possesso di conoscenze specifiche in un

particolare campo, comunque limitate all’educazione estetica ricevuta e non sia

in possesso di una particolare autonomia di giudizio, difficilmente potrà farsi

un’idea convinta di un’opera dell’ingegno o di un’opera d’arte. Nel caso

dell’opera d’arte, sempre che tale sia, sarà ancora più difficile, in assenza

di quei confini convenzionali che un linguaggio, per essere tale, necessariamente

richiede. Nel “mare magnum” in cui le arti da tempo si trovano, è divenuto difficile

affidarsi ai medesimi criteri di valutazione del passato. Non che sia

impossibile, è soltanto, concretamente, inutile. E’ inutile perché qualsiasi

valutazione affidata a canoni estetici riferiti a modelli culturali precedenti,

inevitabilmente deve fare i conti con lo sterminato e differenziato mondo

attuale, senza più confini, eccettuati quelli geografici, e destinato ad

ampliarsi sempre più in virtù dello sviluppo tecnologico che avanza

inesorabile. I rischi della situazione in atto sono sotto gli occhi di tutti.

L’azzeramento dei confini culturali, l’omologazione forzata verso un pensiero

unico, quello dettato dalla tecnologia, l’appiattimento verso comportamenti

forzosamente e sapientemente pilotati e la difficoltà di discernimento da parte

delle generazioni più giovani, inducono a pensare che in breve tempo possa avvenire

una sorta di lobotomia totale delle coscienze, col conseguente cambiamento

radicale della personalità degli individui e delle loro esigenze.

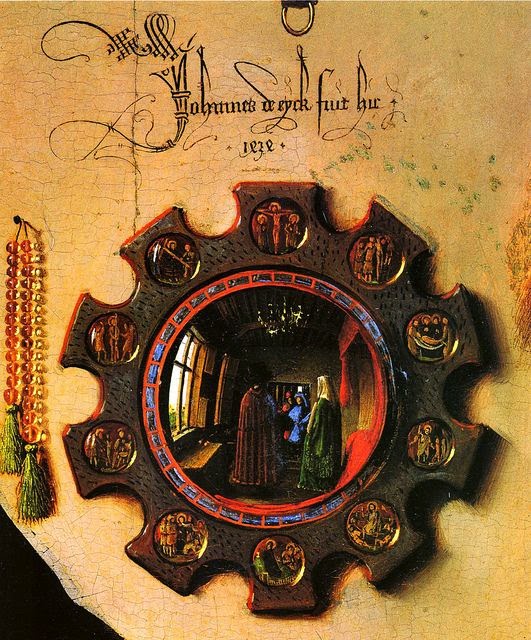

“Si

usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per

guardare la propria anima.”

George

Bernard Shaw

La possibilità odierna di potersi confrontare con un

universo di opportunità, sensazioni e godimenti infinito; il potersi esprimere

in modo inadeguato e disordinato, inutile e a volte controproducente al nostro

essere; l’avere a disposizione una bengodi di risorse illimitate accompagnata però

da una sorta di torpore ipertrofico dell’intelletto, spinto a ricevere in modo

acritico quantità enormi di sollecitazioni, potrebbe far sì che il nostro

cervello, talmente pressato da eccitamenti di ogni genere, potrebbe non essere

più in grado di esprimersi naturalmente e, anziché svilupparsi armoniosamente

nei tempi e modi dettati dalla nostra umana natura bisognosa di consolidarsi

nel tempo, potrebbe congestionarsi fino al punto di non recepirne più alcun

beneficio. E’ in gioco la struttura analogica del nostro modo di pensare che

rischia di subire un corto circuito a causa del sovraccarico di stimoli. Le

premesse per questo accadimento ci sono tutte e i primi segnali d’allarme di questa

aberrante situazione sono stati ormai percepiti. Senza un mirato intervento finalizzato

al cambiamento radicale e concreto della società, potremmo assistere alla fine dei

comportamenti analogici dell’uomo, a iniziare da una delle sue vitali

manifestazioni: l’espressione artistica nelle sue molteplici forme e linguaggi.

Di sicuro, parte dell’arte come è comunemente intesa,

cioè una necessità d’espressione individuale, raramente collettiva, da tempo ha

iniziato a modificarsi. In certe circostanze si è trasformata in una

manifestazione sprovvista di un’anima idonea a farle da motore. Che riguardi la

letteratura, l’arte figurativa o musicale, si è convertita in denuncia, in

provocazione pubblica, in dissacrazione determinata. La differenza col passato

non sta nel merito del messaggio, peraltro gloriosamente già perpetrato da

grandi geni, bensì nel suo più intrinseco valore: la mancanza di quella parte

“soprasensibile” che ne fa oggetto e non più soggetto. In assenza di quella

parte “soprasensibile, trascendentale, mistica, sublimata”, definiamola come ci

pare, l’arte diventa altra cosa. Le collettività non hanno mai dimostrato di

riuscire a esprimersi armoniosamente e al massimo grado senza ricorrere a un

ideale. Quando lo hanno fatto, si sono presto trasformate in brutali strumenti

atti a rivoluzionare una particolare situazione, dimostrando però di non essere

in grado di gestire circostanze più complesse. E’ in quel momento di

instabilità che i popoli necessitano di un cambiamento radicale della loro vita

che ne modifichi le esigenze, li induca ai doveri dimenticati e che ne riorganizzi

la struttura sociale. In passato, il capo “di turno”, generalmente un individuo

mediocre, era sempre pronto a raccoglierne l’istanza e, nonostante fosse

animato da oneste intenzioni, commetteva prima o poi errori irreparabili. La

storia insegna che dopo il periodo di consenso, inevitabilmente sopraggiungeva

la sua caduta e con essa il disastro della guerra che, come si sa, faceva

piazza pulita di tutto e di tutti. Dopo di essa, come dicevo all’inizio, ai

popoli erano riservate due possibilità: l’annichilimento o la rinascita. Oggi

le guerre sanguinarie non le vuole più nessuno. Troppi costi umani, troppi

imprevisti, troppa visibilità. Per rimodellare un popolo, una nazione o una

zona geografica è sufficiente una guerra tecnologica adatta a manovrare i mezzi

di comunicazione. Ha l’effetto di “rimodellare” le coscienze attraverso l’induzione

verso nuovi comportamenti; silenziosamente può spingerci alla predilezione per

questo o quel prodotto culturale oppure costringerci ad atteggiamenti inadatti

e pericolosi. In pratica, può condizionare il nostro comportamento

muovendoci verso scelte positive o

negative, per noi stessi e per la società. La “realtà virtuale” nella quale

siamo immersi, ha già la possibilità di farci credere qualsiasi cosa: dall’arrivo

dei marziani in Patagonia allo scoppio di una inesistente epidemia in Canada,

al crollo fittizio delle borse in Oriente.

Prima o poi, è inevitabile, giungerà il momento in cui,

con determinazione, si dovrà provvedere a cambiare la situazione dal profondo.

Si tratta della sopravvivenza dell’uomo secondo la sua primaria natura programmandone

il suo ri-dimensionamento, pena la sua estinzione; cancellarne l’eresia

antropocentrica, pensando a un ritorno alla semplicità che potrebbe garantirgli

visioni straordinarie. Paradossalmente, proprio grazie a questa tecnologia, in

questo momento apparentemente devastante, si potrebbe essere pronti a ricondurlo

nuovamente alla sua origine, evitando una situazione di stallo per l'umanità e

scongiurando il giorno nel quale probabilmente potrebbe essere troppo tardi per

trovare qualsiasi soluzione.

“La

persona, in generale, significa una sostanza individua di natura ragionevole.

L’individuo poi, è ciò che è indistinto in se stesso e distinto dagli altri.

Perciò la persona, in qualsiasi natura, significa ciò che è distinto in quella

natura, così nella natura umana significa questa carne, queste ossa,

quest’anima, che sono principio di individuazione per l’uomo; le quali cose pur

non facendo parte del significato di persona, tuttavia fanno parte di quello di

persona umana”

Tommaso

d’Aquino